Общество

Еврейский волкодав

Сумерки приносили Одессе налёты, убийства и ограбления...

13.09.2016

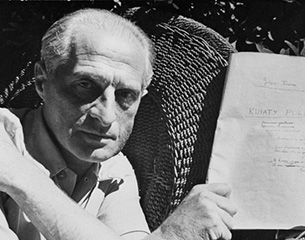

Он дружил с Маяковским, переводил на польский Пушкина и Пастернака, его же переводил на русский Маршак. Возможно, поэтому Юлиан Тувим остался в нашем сознании детским поэтом, что совсем не так. Горькие мысли чужака как для евреев, так и для поляков и русских, вылились в десятки глубоких эпиграмм, стихов и обращений. Фоном были и политическое преследование, и психбольница, и фашизм.

Он дружил с Маяковским, переводил на польский Пушкина и Пастернака, его же переводил на русский Маршак. Возможно, поэтому Юлиан Тувим остался в нашем сознании детским поэтом, что совсем не так. Горькие мысли чужака как для евреев, так и для поляков и русских, вылились в десятки глубоких эпиграмм, стихов и обращений. Фоном были и политическое преследование, и психбольница, и фашизм.

На Пётрковской улице в польском городе Лодзь стоит скамейка, на которой маленький человек в шляпе и расстегнутом пальто с ироничной и грустной улыбкой смотрит на окружающий его мир. Это один из многочисленных памятников Юлиану Тувиму на территории Польши, о котором многие на постсоветском пространстве знают лишь как о поэте детском – на его стихотворениях «Птичье радио», «Овощи», «Паровоз», «Азбука» и других выросло не одно поколение. Но Юлиан Тувим вовсе не детский поэт. Детских стихотворений им написано не более пятидесяти. Большинство из них написано в период 1938-1939 годов, когда, по мнению некоторых исследователей, он словно пытался донести людям мысль о необходимости объединиться перед угрозой надвигавшегося фашизма для спасения самого ценного – детей. Его не слышали.

Он родился 13 сентября 1894 года в городе Лодзь в семье польских евреев, вернее даже сказать, еврейских поляков. Семья была полностью ассимилирована, еще до рождения Юлька приняла католичество, так что он с колыбели ни о какой другой культуре не слышал. Дед издавал для лодзинских евреев первую газету на польском языке, отец был служащим банка, мать занималась воспитанием сына. В гимназии, в которой Юлиан проучился с 1904 по 1914 годы, притягивали его внимание лишь предметы гуманитарные. С науками точными у Тувима не ладилось настолько, что в шестом классе ему пришлось остаться на второй год. Младшие школьные годы вообще отложились неприятным осадком в его памяти. На левой щеке мальчика было большое родимое пятно (отчего на многих фотографиях он запечатлен именно в профиль), а потому дети не раз нелицеприятно и жестоко дразнили его. И мальчик очень стеснялся этого и, боясь насмешек, как можно реже бывал на улице, не играл со сверстниками и был домоседом, погруженным в книги. Уже в зрелом возрасте это детское затворничество перерастет в боязнь открытого пространства – агорафобию: он никогда не садился лицом к окну, а по городу перемещался только в такси или вместе с женой и друзьями.

Он родился 13 сентября 1894 года в городе Лодзь в семье польских евреев, вернее даже сказать, еврейских поляков. Семья была полностью ассимилирована, еще до рождения Юлька приняла католичество, так что он с колыбели ни о какой другой культуре не слышал. Дед издавал для лодзинских евреев первую газету на польском языке, отец был служащим банка, мать занималась воспитанием сына. В гимназии, в которой Юлиан проучился с 1904 по 1914 годы, притягивали его внимание лишь предметы гуманитарные. С науками точными у Тувима не ладилось настолько, что в шестом классе ему пришлось остаться на второй год. Младшие школьные годы вообще отложились неприятным осадком в его памяти. На левой щеке мальчика было большое родимое пятно (отчего на многих фотографиях он запечатлен именно в профиль), а потому дети не раз нелицеприятно и жестоко дразнили его. И мальчик очень стеснялся этого и, боясь насмешек, как можно реже бывал на улице, не играл со сверстниками и был домоседом, погруженным в книги. Уже в зрелом возрасте это детское затворничество перерастет в боязнь открытого пространства – агорафобию: он никогда не садился лицом к окну, а по городу перемещался только в такси или вместе с женой и друзьями.

Но именно книги, среди которых он наткнулся на томик стихотворений своего первого любимого поэта Леопольда Стаффа, привели к тому, что, по признанию самого Тувима, «в душе все заклокотало от ритмов». Это случилось в 1911 году, а уже в 1913-м, еще во время учебы в гимназии, состоялся и личный поэтический дебют Тувима – стих «Просьба», опубликованный в «Варшавском курьере» и тут же принесший ему популярность. После школы Юлиан, за годы детского затворничества «страдавший лингвистическим безумием» и освоивший самостоятельно уйму языков, начал работать переводчиком с русского. Тувим очень любил русскую литературу и в будущем усердно потрудился, чтобы познакомить польского читателя с Грибоедовым, Пушкиным, Гоголем, Достоевским, Толстым, Некрасовым, Маяковским, Пастернаком и многими другими русскими поэтами и писателями. Он восхищался «Медным всадником» и «Облаком в штанах», «Шинелью» и «Горем от ума». Тогда же, параллельно с работой переводчика, он писал сатирические и юмористические куплеты для кабаре, покоряя ими улицу:

Но именно книги, среди которых он наткнулся на томик стихотворений своего первого любимого поэта Леопольда Стаффа, привели к тому, что, по признанию самого Тувима, «в душе все заклокотало от ритмов». Это случилось в 1911 году, а уже в 1913-м, еще во время учебы в гимназии, состоялся и личный поэтический дебют Тувима – стих «Просьба», опубликованный в «Варшавском курьере» и тут же принесший ему популярность. После школы Юлиан, за годы детского затворничества «страдавший лингвистическим безумием» и освоивший самостоятельно уйму языков, начал работать переводчиком с русского. Тувим очень любил русскую литературу и в будущем усердно потрудился, чтобы познакомить польского читателя с Грибоедовым, Пушкиным, Гоголем, Достоевским, Толстым, Некрасовым, Маяковским, Пастернаком и многими другими русскими поэтами и писателями. Он восхищался «Медным всадником» и «Облаком в штанах», «Шинелью» и «Горем от ума». Тогда же, параллельно с работой переводчика, он писал сатирические и юмористические куплеты для кабаре, покоряя ими улицу:

Впрочем, такая слава сына родителей не особо устраивала, а посему он был отправлен на учебу в Варшаву. В 1916-м он поступил на правовой факультет Варшавского университета, затем перевелся на филологический, но так его и не окончил. Ведь вокруг него бурлила литературная жизнь, и он был в самой гуще ее событий. Еще в студенческие годы выходит его первый сборник, затем второй, вслед за ним третий, и дальнейший отчет уже вести нет смысла, более он не прекращался. Менялось лишь содержание книг – вслед за внутренними и внешними изменениями. Октябрьская революция в России, война с Россией, всеобщая эйфория от выхода из-под ее влияния, обретение исторической целостности и губительное желание присоединения новых территорий. Все празднуют и клеймят позором ненавистную империю, а Тувим, словно не обращая внимания, переводит поэтов и писателей из России, ставит даже театральные постановки по их произведениям, чем вызывает в лучшем случае непонимание, граничившее с негодованием и ненавистью.

Впрочем, такая слава сына родителей не особо устраивала, а посему он был отправлен на учебу в Варшаву. В 1916-м он поступил на правовой факультет Варшавского университета, затем перевелся на филологический, но так его и не окончил. Ведь вокруг него бурлила литературная жизнь, и он был в самой гуще ее событий. Еще в студенческие годы выходит его первый сборник, затем второй, вслед за ним третий, и дальнейший отчет уже вести нет смысла, более он не прекращался. Менялось лишь содержание книг – вслед за внутренними и внешними изменениями. Октябрьская революция в России, война с Россией, всеобщая эйфория от выхода из-под ее влияния, обретение исторической целостности и губительное желание присоединения новых территорий. Все празднуют и клеймят позором ненавистную империю, а Тувим, словно не обращая внимания, переводит поэтов и писателей из России, ставит даже театральные постановки по их произведениям, чем вызывает в лучшем случае непонимание, граничившее с негодованием и ненавистью.

К примеру, оказалось, что Акакий Акакиевич из гоголевской «Шинели» в тувимовской инсценировке «Новая комедия» – это не только забитый маленький русский человечек, но и такой же загнанный в угол поляк. Несмотря на его заявления – «Политика не моя профессия!», – он наживает политических врагов. В печати раздаются реплики, не только касавшиеся его произведений, но все чаще напоминавшие о его еврейском происхождении. Плакаты с позорными антисемитскими высказываниями на стенах дома, разбитые окна, постоянные выкрики вслед от тех, у кого национальная ограниченность переходила уже в шовинизм. О масштабах такого давления ярче всего свидетельствует факт, что мать Тувима просто не вынесла разумом давления, оказанного на сына, и в 1935-м ее поместили в психиатрическую лечебницу. Свидеться им было уже не суждено. Отголоски нацизма, торжествовавшего в Германии, все громче были слышны и в самой Польше.

Дальше было многое. Остроумные, интересные и даже философские фрашки – это польские эпиграммы. Дружба с Маяковским и Эренбургом. Письмо Болеславу Беруту с просьбой о помиловании приговоренных к расстрелу деятелей польской культуры – оно спасло жизнь шести человек. Внимания, безусловно, заслуживают и другие события, но остановиться хотелось бы на его обращении «Мы – польские евреи!». Написано оно было 19 апреля 1944 года в Нью-Йорке, скорбно отмечавшем первую годовщину восстания в Варшавском гетто. Написано буквально сердцем и чувствами поэта, потрясенного известиями из Европы. Узнавшего о смерти близких, о гибели матери, об убийстве миллионов людей. Воспоминаниями о том, как его, рожденного в Польше, поляком не считали, как он всегда оставался для поляков евреем, «незаконно присвоившим звание польского писателя». О том, как и евреи не признавали его за своего, так как он не знал еврейского языка и не исполнял иудейских обрядов. Он знал, что таких «предателей» еврейских национальных традиций были тысячи, но их «польскость» не помогла им – они были замучены как евреи.

Дальше было многое. Остроумные, интересные и даже философские фрашки – это польские эпиграммы. Дружба с Маяковским и Эренбургом. Письмо Болеславу Беруту с просьбой о помиловании приговоренных к расстрелу деятелей польской культуры – оно спасло жизнь шести человек. Внимания, безусловно, заслуживают и другие события, но остановиться хотелось бы на его обращении «Мы – польские евреи!». Написано оно было 19 апреля 1944 года в Нью-Йорке, скорбно отмечавшем первую годовщину восстания в Варшавском гетто. Написано буквально сердцем и чувствами поэта, потрясенного известиями из Европы. Узнавшего о смерти близких, о гибели матери, об убийстве миллионов людей. Воспоминаниями о том, как его, рожденного в Польше, поляком не считали, как он всегда оставался для поляков евреем, «незаконно присвоившим звание польского писателя». О том, как и евреи не признавали его за своего, так как он не знал еврейского языка и не исполнял иудейских обрядов. Он знал, что таких «предателей» еврейских национальных традиций были тысячи, но их «польскость» не помогла им – они были замучены как евреи.

«И сразу я слышу вопрос: “Откуда это – “мы”?” Вопрос в известной степени обоснованный. Мне задавали его евреи, которым я всегда говорил, что я – поляк. Теперь мне будут задавать его поляки, для подавляющего большинства которых я был и остаюсь евреем. Вот ответ и тем, и другим... Я – поляк, потому что мне нравится быть поляком. Это мое личное дело, и я не обязан давать кому-либо в этом отчет. Я не делю поляков на породистых и непородистых, я предоставляю это расистам – иностранным и отечественным. Я делю поляков, как и евреев, как людей любой национальности, на умных и глупых, на честных и бесчестных, на интересных и скучных, на обидчиков и обиженных, на достойных и недостойных. Я делю также поляков на фашистов и антифашистов... Я мог бы добавить, что в политическом плане я делю поляков на антисемитов и антифашистов, ибо антисемитизм – международный язык фашистов. Быть поляком – не честь, не заслуга, не привилегия – это то же самое, что дышать. Не знаю людей, которые с гордостью дышат. Я – поляк, потому что в Польше родился, вырос, учился, потому что в Польше узнал счастье и горе... Я – поляк, потому что по-польски исповедовался в тревогах первой любви, по-польски лепетал о счастье и бурях, которые она приносит. Я поляк – потому что я поэт. И поэт – потому что поляк. Я поляк еще и потому, что береза и ветла мне ближе, чем пальма или кипарис, а Мицкевич и Шопен дороже, нежели Шекспир и Бетховен, дороже по причинам, которые я опять-таки не могу объяснить никакими доводами разума. И еще – польских фашистов ненавижу больше, чем всяких других. Вот самое серьезное доказательство, что я – настоящий поляк. Я слышу голоса: “Хорошо. Но если вы – поляк, почему вы пишете “мы – евреи”?” Отвечу: из-за крови. “Стало быть, расизм?” Нет, отнюдь не расизм. Наоборот. Бывает двоякая кровь: та, что течет в жилах, и та, что течет из жил. Первая – это сок тела, ее исследование – дело физиолога. Тот, кто приписывает этой крови какие-либо свойства, помимо физиологических, тот, как мы это видим, превращает города в развалины, убивает миллионы людей и, в конце концов, как мы это увидим, обрекает на гибель собственный народ. Другая кровь – это та, которую главарь международного фашизма выкачивает из человечества, чтобы доказать превосходство своей крови над моей, над кровью замученных миллионов людей... Кровь евреев (не “еврейская кровь”) течет глубокими, широкими ручьями; почерневшие потоки сливаются в бурную, вспененную реку, и в этом новом Иордане я принимаю святое крещение – кровавое, мученическое братство с евреями. Мы – польские евреи. Вечно живые. Сгинувшие в гетто и лагерях... Задохнувшиеся в газовых камерах. Расстрелянные только за то, что – евреи. Мы, Шлоймы, Срули, Мойши, пархатые, чесночные, мы, со множеством обидных прозвищ, мы показали себя достойными Ахиллов, Ричардов Львиное Сердце и прочих героев... в катакомбах и бункерах Варшавы... с ружьями на баррикадах... мы были солдатами свободы и чести. “Арончик, что же ты не на фронте?” Он был на фронте, милостивые паны, и он погиб за Польшу. Мы – вопль боли, такой пронзительной, что нас услышат самые отдаленные века...»

«И сразу я слышу вопрос: “Откуда это – “мы”?” Вопрос в известной степени обоснованный. Мне задавали его евреи, которым я всегда говорил, что я – поляк. Теперь мне будут задавать его поляки, для подавляющего большинства которых я был и остаюсь евреем. Вот ответ и тем, и другим... Я – поляк, потому что мне нравится быть поляком. Это мое личное дело, и я не обязан давать кому-либо в этом отчет. Я не делю поляков на породистых и непородистых, я предоставляю это расистам – иностранным и отечественным. Я делю поляков, как и евреев, как людей любой национальности, на умных и глупых, на честных и бесчестных, на интересных и скучных, на обидчиков и обиженных, на достойных и недостойных. Я делю также поляков на фашистов и антифашистов... Я мог бы добавить, что в политическом плане я делю поляков на антисемитов и антифашистов, ибо антисемитизм – международный язык фашистов. Быть поляком – не честь, не заслуга, не привилегия – это то же самое, что дышать. Не знаю людей, которые с гордостью дышат. Я – поляк, потому что в Польше родился, вырос, учился, потому что в Польше узнал счастье и горе... Я – поляк, потому что по-польски исповедовался в тревогах первой любви, по-польски лепетал о счастье и бурях, которые она приносит. Я поляк – потому что я поэт. И поэт – потому что поляк. Я поляк еще и потому, что береза и ветла мне ближе, чем пальма или кипарис, а Мицкевич и Шопен дороже, нежели Шекспир и Бетховен, дороже по причинам, которые я опять-таки не могу объяснить никакими доводами разума. И еще – польских фашистов ненавижу больше, чем всяких других. Вот самое серьезное доказательство, что я – настоящий поляк. Я слышу голоса: “Хорошо. Но если вы – поляк, почему вы пишете “мы – евреи”?” Отвечу: из-за крови. “Стало быть, расизм?” Нет, отнюдь не расизм. Наоборот. Бывает двоякая кровь: та, что течет в жилах, и та, что течет из жил. Первая – это сок тела, ее исследование – дело физиолога. Тот, кто приписывает этой крови какие-либо свойства, помимо физиологических, тот, как мы это видим, превращает города в развалины, убивает миллионы людей и, в конце концов, как мы это увидим, обрекает на гибель собственный народ. Другая кровь – это та, которую главарь международного фашизма выкачивает из человечества, чтобы доказать превосходство своей крови над моей, над кровью замученных миллионов людей... Кровь евреев (не “еврейская кровь”) течет глубокими, широкими ручьями; почерневшие потоки сливаются в бурную, вспененную реку, и в этом новом Иордане я принимаю святое крещение – кровавое, мученическое братство с евреями. Мы – польские евреи. Вечно живые. Сгинувшие в гетто и лагерях... Задохнувшиеся в газовых камерах. Расстрелянные только за то, что – евреи. Мы, Шлоймы, Срули, Мойши, пархатые, чесночные, мы, со множеством обидных прозвищ, мы показали себя достойными Ахиллов, Ричардов Львиное Сердце и прочих героев... в катакомбах и бункерах Варшавы... с ружьями на баррикадах... мы были солдатами свободы и чести. “Арончик, что же ты не на фронте?” Он был на фронте, милостивые паны, и он погиб за Польшу. Мы – вопль боли, такой пронзительной, что нас услышат самые отдаленные века...»