Общество

Еврейский волкодав

Сумерки приносили Одессе налёты, убийства и ограбления...

25.04.2025

Его жизнь охватила почти весь бурный XX век – революции, войны, смена идеологий и надежд. Павел Антокольский активно поучаствовал во всем – надрывно пропустил все сквозь себя и отразил в стихотвореньях. Его наследие – это летопись эпохи: честная, глубокая – и зачастую трагическая.

Он родился 1 июля 1896 года в Санкт-Петербурге, но все детство провел в Вильно, оттуда была родом его большая еврейская семья. Из повальной местечковой бедности в люди выбились еще деды. Так, дед по отцу был виленским купцом второй гильдии. Один его сын – Лев Антокольский – стал известным художником, другой – Гершон Антокольский, как раз отец Павла, занимался торговлей и тоже никогда не бедствовал. В жены Гершон взял свою троюродную сестру – Ольгу Антокольскую.

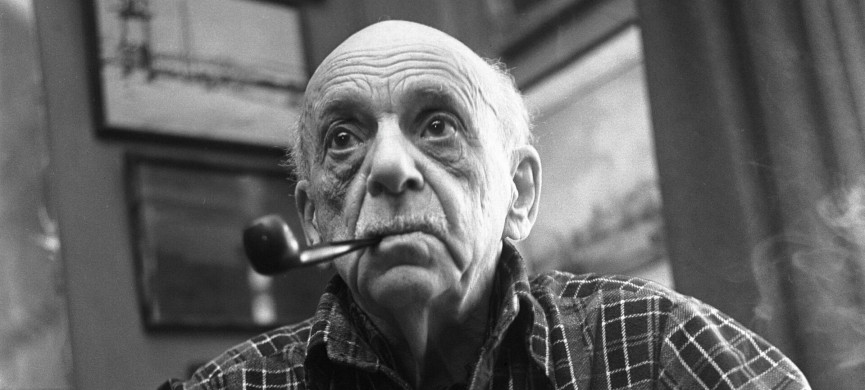

Павел Антокольский

Та была племянницей знаменитого скульптора Марка Антокольского – того самого «дерзкого еврея», чьи работы заприметил однажды император Николай II и который после не знал отбоя от заказчиков в России и Европе. Сестра Ольги тоже в итоге стала скульптором, да и сама Ольга, мать Павла, была девушкой образованной. Она закончила курсы Фридриха Фребеля, создателя понятия «детский сад», и детей своих – сына и трех дочерей – развивала в духе идеалистической философии. В общем, Павлик рос в окружении книг и в атмосфере глубоких размышлений, что позже, безусловно, отразилось в его творчестве.

Когда Павлу было восемь лет, семья переехала в Москву. Он поступил в частную гимназию и начал увлекаться театром и литературой. Позже мальчик по научению отца – на тот момент бывшего поверенным присяжного, поступил на юридический факультет Московского университета. Но вот его он так и не закончил – все перевесили занятия в Студенческой драматической студии, которой руководил Евгений Вахтангов. Павел все чаще начал играть на сцене – а еще писать пьесы, а вскоре и стихи.

Павел Антокольский (слева)

В 1917 году юноша познакомился с Мариной Цветаевой. Между ними завязалась творческая, глубокая, иногда напряжённая дружба. Цветаева говорила о нём с восхищением: «Молодой мужской голос говорил стихи. Вот они: “И вот она, о ком мечтали деды...”». Они часто спорили, особенно о театре, но признавали друг в друге поэтов. В 1919 году Цветаева подарила «Павлику Антокольскому» немецкий чугунный перстень – чугунные розы на внутреннем золотом ободе. К перстню прилагались и стихи:

Дарю тебе железное кольцо:

Бессонницу – восторг – и безнадежность.

Чтоб не глядел ты девушкам в лицо,

Чтоб позабыл ты даже слово – нежность.

Вот талисман тебе от красных губ,

Вот первое звено в твоей кольчуге –

Чтоб в буре дней стоял один – как дуб,

Один – как Б-г в своем железном круге.

Но талисман не сработал. В том же 1919 году Антокольский женился на актрисе Наталии Щегловой. Вскоре у них родились дочь Наталья и сын Владимир. Но брак этот был несчастливым. Наталия вспоминала: «Он всегда нуждался в любви и вдохновении, а вдохновение часто приходило в образе другой женщины». «Возникает, колеблется, с воплем проносится мимо. И любимая женщина не уместилась в стихах...» – писал Антокольский. А в поэме «Циркачка» появляется образ женщины – символ свободы и недостижимости: «Циркачка, та, что летит сквозь вечер и в небе держит блестящий лук... Она – мой страх, мой светлый друг».

Павел Антокольский (в центре)

Уже через несколько лет после свадьбы Антокольский, на тот момент начавший официально работать в театре имени Вахтангова, влюбился в актрису Зою Бажанову. Вот как вспоминала об этом их коллега Мария Синельникова: «Это была зима 1921 года. Уже все знали, что Павлик и Зоя влюблены друг в друга. Она была прелестная, тоненькая, светлая, как статуэтка, изящная. Ну, а Павлик… Он врывался в аскетическую атмосферу нашей студии, как фейерверк! Фонтан фантазии бил и бил, как будто это не человек, а божество, которому дан такой дар волшебный. Я его первое время стеснялась, ну, во-первых, он был старше на несколько лет, а потом, он был уже в руководстве студии, Вахтангов относился к нему как к равному, советовался с ним».

К тому моменту Антокольский уже действительно написал несколько мощных пьес, поднявших его в глазах Вахтангова. Это были «Кукла Инфанты» и «Обручение во сне» – символистские, тонкие, насыщенные атмосферой раннего модерна. Шла в гору и его поэтическая карьера – в 1922 году свет увидел первый сборник его стихотворений. Он писал о Франсуа Вийоне, Робеспьере, обращался к образам, сквозь которые можно было говорить о современности. «Вийон смеется сквозь слезы, / Как смеется тот, кто уходит в ночь, / Зная, что его следы сотрутся с первым снегом». Его поэма «Робеспьер и Горгона» была трагедией об идее, которая пожирает своего носителя. Антокольский говорил о времени – но говорил через человека.

Павел Антокольский с женой

К концу 1920-х Антокольский окончательно ушел от жены к Зое Бажановой. Этот союз был зрелым и крепким. Причем Зоя всю жизнь поощряла его помогать первой семье, особенно детям. Зое он оставался верен до самой ее смерти. Да и после нее: «Все кончено. Но нет конца – концу. / Нет и начала нашему началу. / Но как тебе сегодня не к лицу, / Что ты вчера навеки замолчала».

Квартира Антокольского и Бажановой – ну, точнее, комната в коммуналке в Большом Лёвшинском переулке в Москве, стала местом встречи для многих поэтов и артистов. «Во время войны к Павлику и Зое приезжали с фронта поэты Евгений Долматовский, Михаил Матусовский, Николай Тихонов, Маргарита Алигер, – вспоминала писательница Анна Масс, дочь опального в СССР автора сценария фильма “Веселые ребята” Владимира Масса. – Останавливался и подолгу жил у них Александр Фадеев. Для всех находились тарелка супа, кусок хлеба, кружка кофе, матрас, раскладушка. Молодых поэтов Павлик любил “открывать”, помогал с выходом первой книжки, рекомендовал в Союз писателей». Так, он «продвинул» Александра Межирова, Михаила Луконина, Семена Гудзенко, Евгения Винокурова. «В годы ссылки моего отца, – писала Анна, – Антокольский был одним из тех, кто активно содействовал переводу его из Сибири в Горький, а в годы войны они некоторое время вместе руководили фронтовой театральной бригадой. Они всю жизнь были большими друзьями. Отцу нравились стихи Павлика, тяжеловатые, звонкие, как металл».

Павел Антокольский с женой

Великая Отечественная война наложила огромный отпечаток на его творчество. С ней была связана самая тяжёлая потеря в жизни Антокольского – гибель сына Владимира на фронте в 1943 году. Ответом стала поэма «Сын»: «Всё, что я мог тебе дать – это имя, тепло и дорогу. А ты ушёл – в снег, в мрак, в войну – и я не смог удержать Б-га». Эта поэма была удостоена Сталинской премии. Что счастья Антокольскому не принесло. Позже он напишет такие строки:

Мы все, лауреаты премий,

Вручённых в честь его,

Спокойно шедшие сквозь время,

Которое мертво;

Мы все, его однополчане,

Молчавшие, когда

Росла из нашего молчанья

Народная беда;

Таившиеся друг от друга,

Не спавшие ночей,

Когда из нашего же круга

Он делал палачей.

После этого его слово стало тише, глубже. Он писал не лозунги, а молитвы. Стихи обрели сдержанный лиризм и трагическую точность: «Кто пережил – тот знает: молчание – тоже речь. Оно и хранит, и карает. Оно – как внутренняя мечь». Когда Антокольскому звонили из Союза писателей с просьбой подписать очередной донос, он кричал: «Антокольский умер!» – и бросал трубку.

Павел Антокольский с женой (справа)

Это не могло пройти незамеченным. «После войны, когда началась государственная антисемитская кампания, Антокольский оказался в числе тех, кого причислили к “безродным космополитам”, – делилась Анна Масс. – Газеты, ещё недавно с восторгом писавшие о его трагической поэме “Сын”, теперь глумились над его стихами. Его перестали печатать, уволили из Литературного института, где он преподавал. О нём писали, что его стихи и поэмы проникнуты эстетством, упадничеством и пессимистическими настроениями, далёкими от борьбы и жизни советского народа».

Павел Антокольский

Век свой Антокольский доживал грустно – особенно последние десять лет после того, как умерла Зоя Бажанова. К нему переселилась его бойкая дочь Наталья, которая радела за наследство, и вскоре перевезла туда и всю свою семью, и мать – первую жену Антокольского. «Она жалела его. Ей хотелось хоть как-то облегчить его быт. Но он ни о чём её не просил, а она была горда и боялась показаться навязчивой, – делилась Анна Масс. – Так они и жили, старик и старуха, расставшиеся полвека тому назад и вновь соединившиеся по прихоти судьбы. Встречались за кухонным столом, ели кашу, пили чай из засаленных кружек, а потом молча расходились». Антокольский ушёл из жизни в 1978 году. Но с нами продолжают говорить его стихи.

Лея Штерн