Общество

Еврейский волкодав

Сумерки приносили Одессе налёты, убийства и ограбления...

03.07.2015

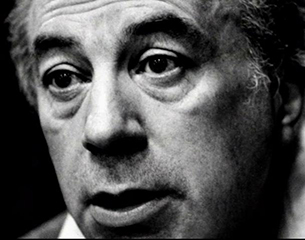

Когда внезапно весь театральный свет валит на спектакли в Центральный детский театр, когда толпа выламывает двери в еще недавно всеми забытом «Ленкоме», когда в роли Лопахина в «Вишневом саду» – хрипящий и орущий Высоцкий на сцене Таганки – это не просто жизнь Анатолия Эфроса, это история русского театра, который без Эфроса не был бы таким, каким мы его знаем.

Когда внезапно весь театральный свет валит на спектакли в Центральный детский театр, когда толпа выламывает двери в еще недавно всеми забытом «Ленкоме», когда в роли Лопахина в «Вишневом саду» – хрипящий и орущий Высоцкий на сцене Таганки – это не просто жизнь Анатолия Эфроса, это история русского театра, который без Эфроса не был бы таким, каким мы его знаем.

Девяносто лет назад в семье инженера авиационного завода и переводчицы появился на свет мальчик, которого назвали Натаном. Никто в семье к театру отношения не имел – в Харькове с театрами и вовсе было не очень, тем более в 1925 году, когда едва отгремела революция. Однако Натан с юности увлекся театром и, конечно же, мечтал о Москве. В первые годы войны он оказался в эвакуации в Перми, где отыскал также эвакуированную актерскую студию Юрия Завадского при Театре им. Моссовета. Именно из нее он в 1944 году отправился прямиком в ГИТИС, куда с легкостью поступил.

Учился с вдохновением. Когда пришло время ставить дипломный спектакль, взялся за непростую историю – спектакль по дневникам Юлиуса Фучика «Прага остается моей». Ставил он его в Центральном доме культуры железнодорожников. Спектакль прошел на ура, педагоги остались довольны, но «зацепиться» и поступить в аспирантуру не дали. Начало пятидесятых – в СССР как раз разворачивается мощнейшая антисемитская кампания, начинается борьба с космополитизмом, набирает обороты «дело врачей». Для человека с фамилией Эфрос, пусть даже друзья его к этому времени и переименовали из Натана Исаевича в Анатолия Васильевича, места в аспирантуре ГИТИСа не нашлось.

Вчерашний студент оказывается в труппе передвижного театра Марии Кнебель, которая ездила на гастроли по всей стране и жила при этом в поезде. Во время одной из таких поездок Эфрос нашел себе работу в Рязанском драматическом театре. О нем он потом всю жизнь вспоминал с теплотой: о «домашних, без претензий актерах», о том, как всей труппой ловили рыбу и собирали грибы. Но в Москву он возвращался каждые выходные: к тому времени он был уже женат.

Женился он так же уверенно и стремительно, как и выбрал себе профессию. Они познакомились случайно, столкнулись у дверей института. Наталья Крымова, будущий театральный критик, пыталась поступить, но никак не получалось. Гуляли целый день, а вечером на Красной площади он спросил: «Мне надо ждать, когда вы окончите институт, или мы можем сразу пожениться?» Поженились сразу. Вскоре появился сын Дима, которого Эфрос будет всегда называть «Демьяшка». Он вырастет и тоже станет режиссером, вот только под фамилией Крымов, чтобы не путали.

Особый почерк

В 1954 году Эфросу удалось вернуться в Москву – его пригласили режиссером-постановщиком в Центральный детский театр (ЦДТ). И тут происходит невероятное. На пьесы о подростках, о взрослении, о выборе, которые ставил Эфрос, неожиданно потянулась вся московская публика. Детский театр собирал аншлаги: неожиданно оказалось, что спектакли для детей могут рассказать больше, чем любые большие театральные премьеры. Эфрос словно «поймал волну». К нему пришли работать Олег Ефремов, Лев Дуров, Олег Табаков. Он ставил один спектакль за другим, и зрители были в восторге. Мир подростка вдруг оказался настолько ярким и богатым на интерпретации, что вобрал в себя все чаяния замученного рутиной советского человека. Это было золотое время и для театра, и для Эфроса. Впоследствии черты «эфросовского театра» обнаружились в «Современнике». Сам же Эфрос оставался режиссером, которым восхищались, с которым мечтали поработать, но все-таки человеком словно в тени, с этакой «негромкой славой».

Спустя десять лет после назначения в ЦДТ Эфроса поставили главным режиссером «Ленкома», который к тому времени со своим стандартным набором классических спектаклей растерял всех зрителей. Расчет московских чиновников оправдался: Эфрос быстро собрал в «Ленкоме» блистательную труппу – Гафт, Збруев, Ширвиндт, Дуров. Он брал пьесы современников, несмотря на все их идеологические штампы. Ему это было не важно: он мог наполнить смыслом даже детский стишок. Но сам мечтал о Чехове, своем Чехове, оживленном, вытащенном из нафталиновых декораций. «Чайка» Эфроса вызвала возмущение у критиков. То, что восхищало в его спектаклях о современности, показалось ненужным в классической пьесе. Интерпретация Эфроса не понравилась зрителям. Дальше – «Мольер» по Булгакову, где сказано было слишком много, и следом сразу же увольнение. «Эти три года кажутся мне самыми горячими, самыми азартными, – вспоминал позже работу в «Ленкоме» Эфрос. – Чтобы попасть в наш театр, публика не раз ломала двери, а однажды кто-то из зрителей уколол булавкой билетера, чтобы тот отскочил и дал толпе ворваться в театр. Это были бурные три года, но они внезапно оборвались».

Впрочем, опала пошла не только во вред. По мнению критика Анатолия Смелянского, то, что Эфрос оказался без театра в те жуткие годы, сыграло ему на руку: «Не пришлось подписывать письма против Солженицына, – писал критик. – Он мог не ставить спектаклей к революционным и партийным датам, как Ефремов. Им, в сущности, пренебрегли и оставили только одну возможность – заниматься искусством». Опала продлилась несколько лет, за которые Эфрос раз-другой все-таки ставил спектакли в театре на Таганке по приглашению Юрия Любимова. Потом ему снова «дали театр» – на этот раз на Малой Бронной. Из «Ленкома» разрешили забрать только десять актеров. Он и забрал всех самых любимых: Гафта, Дурова, Ширвиндта. Туда же пришли Олег Даль, Елена Коренева, Станислав Любшин. Актеры к Эфросу шли с радостью, понимая, что их ждет, с одной стороны, бесценный опыт, с другой – слава: спектакли режиссера неизменно шли с аншлагом. Минимализм в декорациях и актерской подаче были главным творческим почерком Эфроса. Но вслед за успехом снова случился удар – он снова взялся за Чехова, но его «Три сестры» запретили. Потом запретили спектакль «Обольститель Колобашкин» по пьесе Эдуарда Радзинского.

«Иногда люди не понимают природу театра, – сокрушался позже Эфрос в своей книге “Профессия: режиссер”. – Они сердятся, когда театр самостоятельно мыслит, имея дело с классическим произведением. Впрочем, по виду они спорят, конечно, не с самой идеей самостоятельности, а с тем, что в том или ином спектакле, по их мнению, классика искажена. Но при этом люди невольно выдвигают свое понимание, которое нередко бывает просто традиционным, привычным. Их собственные убеждения бывают им дороже, чем искренняя попытка понять и почувствовать чужое творчество». Несмотря на запреты и неуспех некоторых спектаклей, Эфрос семнадцать лет работал режиссером театра на Малой Бронной, который называли в Москве «театром Эфроса». А Чехова он в следующий раз ставил на Таганке – Юрий Любимов пригласил коллегу сделать спектакль «Вишневый сад». И Эфрос сделал – с хрипящим Высоцким в роли Лопахина. Эту постановку Москва помнит и сегодня.

Чужой среди своих

Он оставался всегда каким-то другим: не любил гостей, работал, заполняя каждую минуту, не выносил пустого трепа. «В его темных восточных глазах, даже когда он смеялся, оставалась тревога, – писал Смелянский. – При этом чуждость, если не враждебность открытому “социальному жесту”, тому, что у нас называлось тогда гражданственностью. Он не умел пить, что в нашем театре противоестественно и даже опасно: под рукой нет самого доступного, боль и душу утоляющего средства. Для него работа – как запой, с утра до поздней ночи».

А потом вдруг случился провал – Эфрос попытался поставить спектакль по «Мертвым душам» Гоголя, и оказалось, что у него не выходит. После этой неудачи у режиссера словно почву выбили из-под ног. Все старые конфликты в труппе вспыхнули с новой силой, актеры стали бунтовать. Эфрос ставил спектакли в других театрах – труппа театра на Малой Бронной обиженно отворачивалась от режиссера. Руководство театра, давно мечтавшее избавиться от слишком самостоятельного и неудобного режиссера, наконец нашло повод. Эфрос снова оказался без постоянного места работы.

Тут-то и разразился скандал, который в глазах многих испортил репутацию Эфроса, хотя актеры театра на Таганке впоследствии очень сожалели о случившемся. В 1984 году, во время западных гастролей, обожаемого публикой режиссера Таганки Юрия Любимова лишают советского гражданства. Он больше не может вернуться в страну. Актеры защищают его до последнего, но это ни к чему не приводит. Власть же делает ход конем – новым художественным руководителем Таганки назначает Эфроса.

«Анатолий Эфрос разрешил себе войти в чужой театральный “дом” без приглашения хозяина и вопреки его воле, – писал позднее Смелянский. –Любому пришельцу на Таганке было бы очень трудно, но в данном случае дело усугублялось тем, что не “дом” менял хозяина, а ненавистное государство навязывало “дому” нового владельца».

Старый же хозяин «дома» из своего зарубежного далека обвинил Эфроса в штрейкбрехерстве. Любимов, конечно, воспринял согласие бывшего соратника занять его место как предательство. Так же восприняли приход ранее любимого режиссера и актеры Таганки. Леонид Филатов и Вениамин Смехов демонстративно покинули театр. О чем, впрочем, позже пожалели. «Вообще, его внесли бы в театр на руках, – размышлял много лет спустя Филатов. – Если б только он пришел по-другому. Не с начальством. Это все понимали. Но при этом все ощетинились».

Труппа категорически отказывалась принимать Эфроса. Его попытки возобновить «Вишневый сад», поставленный им еще в 1975 году, разбивались о презрение актеров. Он ставил один спектакль за другим, но его почерк сильно отличался от любимовского, к которому привыкли зрители Таганки. А тут еще официальная пресса кидалась расхваливать каждую премьеру Эфроса. При этом безжизненность его новых постановок была очевидна критикам. Мучительные попытки Эфроса оборачивались мучением для зрителей. В его спектаклях больше не было той «эфросовской» искры, которая раньше превращала даже захудалые театры в блистательные.

А в 1985 году, с началом перестройки, Эфрос вместе с актерами Таганки написал письмо властям в поддержку идеи возвращения Любимова. Самому Эфросу некуда было идти, да и сил уже совсем не оставалось. Многие потом скажут, что Таганка убила Эфроса. В январе 1987-го он умер от инфаркта. И актеры прославленного театра с тех пор не раз говорили, как виноваты они перед Эфросом, на котором сорвали всю свою злость и обиду – на власть, на оставшегося за рубежом Любимова, на весь затхлый советский мир, который совсем уж было прогнулся и рухнул. Но забрал с собой последнюю жертву – большого режиссера Эфроса, которому почти удалось прожить вне политики. Но так и не удалось от нее не погибнуть. «Вероятно, моя жизнь во многом состоит из того, что я жду вечера, когда мы с тобой дома просто так сидим друг против друга, – писал Эфрос незадолго до смерти любимой жене Наталье. – В конце концов, всё мука, и репетиции тоже, и только вот это сидение друг против друга вечером для меня не мука. Когда же этого нет, то я перестаю понимать, для чего всё».Алина Ребель