Общество

Еврейский волкодав

Сумерки приносили Одессе налёты, убийства и ограбления...

07.05.2025

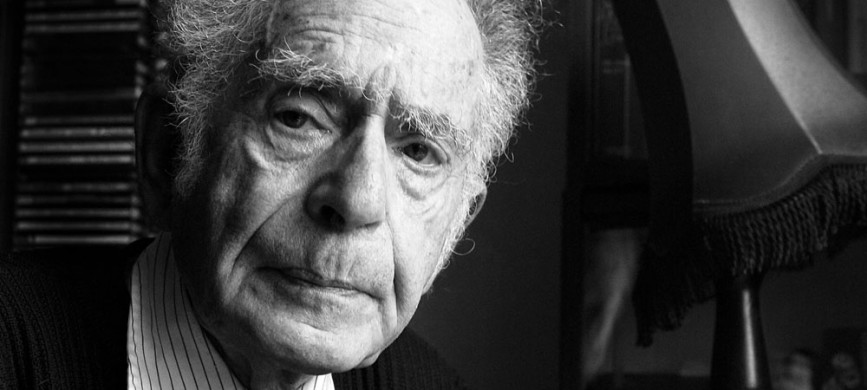

В 1937 году студент Григорий Померанц написал письмо Сталину. «Дорогой товарищ Сталин, у вас не так много врагов», – с пылом убеждал 19-летний юноша вождя народов. Как и многие в СССР, он верил в «перегибы на местах» и считал, что Сталина держит в неведении его окружение. Почти 30 лет спустя тот же самый Григорий Померанц, уже прошедший лагеря по политической статье, пресек зарождающиеся попытки реабилитации Сталина. И хотя он до конца своих дней сокрушался, что не получилось довести десталинизацию до конца, именно его выступление в Институте философии в 1965 году помогло удержать Брежнева от возвращения Сталина в советский пантеон.

Жизненный путь между этими двумя пламенными речами стал для Померанца путем от конформизма к подлинной свободе личности, от стремления быть первым – к искреннему согласию на вечное второе место, принесшее ему ту самую свободу. Впрочем, ростки свободы начали пробиваться еще в юности, когда в традиционном школьном сочинении на тему «Кем быть?» Померанц написал: «Я хочу быть собой». В то время он увлекался Шекспиром, представлял себя Гамлетом и сделал своим девизом слова принца датского: «Вы можете меня расстроить, но не играть на мне». Правда, сам Померанц признавал, что в свои 16 лет он легко поддавался на уговоры человека, который говорил с большой уверенностью: «Я, как Гамлет, смотрел на вещи с разных сторон, и когда какой-нибудь Фортинбрас меня уговаривал, я думал, что, наверное, так оно и есть».

Вскоре на смену Шекспиру пришел Достоевский: в выпускном классе Померанц прочитал «Братьев Карамазовых» и споткнулся об историю Великого инквизитора. «Я прочел ее. Вроде бы все написано по-русски, и явно что-то умное, но я ничего не понимаю, – делился Померанц в одном из выпусков телепрограммы “Школа злословия”. – Потому что у меня тогда не было никаких подступов к религиозной мысли и религиозной культуре. Про Б-га я тогда знал только одно: что Б-га нет и что о нем все врут. А тут человек явно не врет, но я ничего не понимаю».

Чтобы, по выражению самого Померанца, «набраться ума», он поступил на философский факультет Московского института философии, литературы и истории (ИФЛИ) – и почти сразу пожалел о своем выборе. Померанц хотел постигать вечное – а вместо этого штудировал бесконечные труды по марксизму-ленинизму. «Это был кошмар, и я понял, что из книг писателей извлеку для себя больше, чем из той философии, которую у нас преподавали». Вместо занятий он проводил часы в библиотеке, получал «неуды» за прогулы, и вполне вероятно, его бы так и отчислили, если бы не вмешался счастливый случай. Отделение, на котором учился Померанц, закрыли, а студентам предложили без потери года выбрать любое другое. Померанц воспользовался этой возможностью и перевелся на литературный факультет, который и окончил в 1940 году.

Когда началась Великая Отечественная, Григорий Померанц пошел добровольцем на фронт. Он прошел от Москвы до Восточной Пруссии, получил несколько ранений – и несколько наград, в том числе «За оборону Сталинграда». Посреди битв, глядя на кровь и смерть, Померанц учился созерцать красоту. «Один из самых ярких моментов созерцания случился в феврале 1942-го. Мы шли через холмы, поросшие сосновым лесом, было тяжело, холодно. А вокруг запах смолы и ярко-зеленые сосны в солнечных лучах. До сих пор помню эту красоту», – делился мыслитель в одном из последних интервью. Именно искусство созерцания – как следующую после размышления ступень – он будет развивать и практиковать в своих философских работах.

Там же, на войне, Померанц привык размышлять о вечности, чтобы не поддаваться страху: «В одном из первых сражений я почувствовал дыхание внутренней бесконечности, которая уравновешивала бесконечность внешнюю. И если я не испугался бездны пространства и времени, в которую рано или поздно провалятся луна, солнце, земля, то какой смысл бояться эскадрильи немецких самолетов?» На войне Померанц освоил своего рода мантру, отбивающую страх: «Если бесконечность есть, то меня нет, а если есть я, то бесконечности нет». Впоследствии она не раз помогала ему сделать решительный шаг и взять верх над страхом в самых критических ситуациях. К примеру, она выручила его в лагере, куда Померанц попал в 1949 году по обвинению в антисоветской агитации, сфабрикованному на волне борьбы с космополитизмом.

После прибытия в Каргопольлаг Померанц попал в карантин. Человека, который всем распоряжался, он принял за начальника карантина, но это оказался криминальный авторитет. Когда Померанц сделал бандиту замечание, что тому как начальнику стоило бы поменьше материться, тот расценил это как посягательство на власть и замахнулся табуреткой. «Он занес ее над моей головой, – рассказывал Померанц, – а это верная смерть. Он – громила, я – маленький, щуплый. Но я не отвел взгляда и смотрел ему прямо в глаза. Взыграл фронтовой дух – не боюсь, и все. Бандит постоял, а потом отбросил табуретку. Видимо, решил не добавлять себе срок из-за фраера».

Там же, в Каргопольлаге, мыслитель освободился от стремления к первенству, которое присуще людям со времен Каина и Авеля. Чего уж греха таить, даже самому скромному человеку приятно осознавать в глубине души, что его трава зеленее, чем у соседа. Случайный разговор у лагерного сортира определил всю дальнейшую жизнь Григория Померанца.

«Нас было трое – я, писатель Евгений Федоров и еще один человек, тоже очень известный, притом невероятно умный, заведующий кафедрой. И вот этот наш третий собеседник очень мягко начал доказывать, что он нас превосходит. Евгений Федоров выслушал его и возразил: “А я думаю, что это я умнее всех”. Естественно, я тоже думал про себя, что умнее их двоих, но вслух этого не сказал. И вот с этим неразрешенным вопросом мы вошли в лагерный сортир. Сквозь очко я увидел, как внизу копошатся черви, и вспомнил по ассоциации державинские строки: “Я царь, я раб, я червь, я бог”. И понял, что ситуация абсурдна: каждый из нас считает себя Фердинандом VII, а других – самозванцами. Но как же может быть три Фердинанда? И тогда я понял, что логика требует от меня отказаться от борьбы за первое место. И я сказал: “Ребята, вы боритесь за первое место, а я буду вторым”. Решение оказалось очень трудным. Я будто вырвал себе здоровый зуб. Но с тех пор я перестал считать себя самым-самым и согласился на второе место – это было едва ли не самое сильное переживание в моей жизни, и оно открыло мне путь к истинной любви».

И хотя Померанц говорит здесь о «пути к истинной любви» в широком и великом смысле, после лагеря он встретил и свою великую земную любовь. Освободился он досрочно, по амнистии, которую объявили сразу после смерти Сталина. В лагере Померанц познакомился и достаточно близко подружился с известным филологом Елеазаром Мелетинским – не исключено, что именно он и был тем самым неназванным третьим собеседником. Мелетинский был женат на Ирине Муравьевой, и та делала все возможное и невозможное, чтобы освободить мужа. Но когда тот вышел на свободу, отношения испортились, и брак сошел на нет. После развода Мелетинский в 1956-м уехал на юг и попросил Померанца по возможности опекать Муравьеву – та страдала тяжелой формой туберкулеза.

Померанц приходил в больницу к Ирине почти каждый день. Как пишет в мемуарах Людмила Суркова, близкая подруга Муравьевой, «c первой же встречи любовь нахлынула на них, как лавина, объединившая их взаимной нежностью, духовной близостью и обоюдным счастьем».

Брак действительно оказался счастливым, но очень недолгим. Состояние Ирины ухудшалось, и в надежде продлить время, которое она могла бы провести вместе с Померанцем, в 1959 году она решилась на рискованную операцию по резекции легкого. 28 октября врачи сообщили, что операция прошла успешно и кризис миновал, но 30 октября Ирина умерла. Смерть жены лишила Померанца желания жить. Он вспоминал, что долгое время существовал чисто механически, а внутри чувствовал лишь пустоту и безысходное горе.

По его признанию, от крайнего шага его удержала только необходимость заботиться о пасынках: у Ирины остались два сына от первого брака. Последние несколько месяцев 1959 года стали для Померанца самыми тяжелыми в жизни – пережить их оказалось сложнее, чем ужасы войны и тяготы лагерей. «Новый, 1960 год я встречал только ради мальчиков, и мне потребовалось две или три недели тренировок, чтобы сказать, не заплакав: “С Новым годом, с новым счастьем!” Но когда я смог произнести эти слова перед новогодней елкой, то понял, что выживу», – делился Померанц.

А в июне 1960 года Померанца пригласили за компанию на дачу, «где живет очень больная женщина, которая пишет интересные стихи». Так он познакомился с поэтессой Зинаидой Миркиной – и двенадцать часов без перерыва просил ее читать стихи, не отпуская никого из слушателей даже пообедать. Гости уехали с дачи голодными, хотя стол был щедро накрыт – Померанц просто никому не позволил за него сесть и требовал еще стихов. Вскоре они поженились и прожили вместе 52 года. Это был в том числе творческий и духовный союз – они выпускали совместные работы, вместе вели семинары, давали интервью, выступали с лекциями.

И хотя тот самый знаменитый доклад против реабилитации Сталина Померанц читал в Институте философии один, во время подготовки он делился мыслями с Миркиной. Философ тщательно формулировал текст в течение трех недель, выверял и взвешивал каждое слово. По рекомендации Миркиной он изменил слишком резкую первоначальную концовку: «Она сказала, что если я закончу так, как задумал, меня за ноги стащат с трибуны».

Доклад Померанца произвел сильное впечатление – и тем не менее мыслитель был разочарован и считал, что потерпел фиаско. Он хотел вызвать цепную реакцию и услышать череду таких же выступлений, но его примеру последовал только один человек – Михаил Ромм. Это их сблизило, и они даже начали выстраивать совместную стратегию по борьбе с реабилитацией Сталина, но осуществить эти планы помешала смерть Ромма.

И все-таки насчет фиаско Померанц ошибся: хоть его доклад и не стал манифестом советской передовой интеллигенции, он все же сделал свое дело. Его принял для публикации в «Новом мире» Александр Твардовский. Конечно, печатать этот текст было бы слишком крамольным даже по меркам оттепели, но попадание в портфель авторитетного журнала придавало ему официальный статус. Вслед за выступлением Померанца последовали открытые письма против реабилитации Сталина – сначала «письмо двадцати пяти», потом «письмо тринадцати». Под ними поставили подписи Иннокентий Смоктуновский, Майя Плисецкая, Корней Чуковский и другие видные деятели науки и культуры. Власти открыто не отреагировали ни на выступления Померанца и Ромма, ни на письма двадцати пяти и тринадцати, но Брежнев удержался от пересмотра решений XX и XXII съездов, осуждающих культ личности Сталина.

К началу перестройки на счету Померанца были десятки неопубликованных публицистических и философских работ, а также две незащищенные диссертации. Первую, еще довоенную, помешал защитить арест, вторую – подпись в защиту участников демонстрации 25 августа 1968 года, выступавших против ввода советских войск в Чехословакию. Какое-то время его научные работы эпизодически печатались в советской периодике, но с 1976 года Померанц публиковался только в самиздате и тамиздате.

Первая книга мыслителя в России вышла в 1990 году – к счастью, не последняя. Сегодня его труды можно прочитать и на русском, и на многих других языках мира. Григорий Померанц ушел из жизни в 2018 году на 95-м году жизни, но с нами осталось его обширное наследие – чтобы и мы, как и он сам, учились избавляться от страха перед собственными безднами и находить свое второе место, далеко превосходящее первое.