Общество

Еврейский волкодав

Сумерки приносили Одессе налёты, убийства и ограбления...

30.06.2025

Около месяца назад Израиль стал первой страной в мире, успешно применившей лазерное оружие в боевых условиях. С помощью системы, дополняющей лазерный перехватчик «Железный щит», было сбито несколько десятков дронов «Хезболлы», запущенных с территории Ливана. Предполагается, что к концу года на боевое дежурство заступит и сам «Железный щит». В середине июня появились новости, что он в тестовом режиме уже сбивает иранские ракеты и беспилотники. Правда, СМИ ссылаются на неназванный кулуарный источник: официальных заявлений ЦАХАЛа по этому поводу не поступало. Тем не менее можно не сомневаться, что перевод «Железного луча» в боевой режим – вопрос времени, причем не слишком отдаленного.

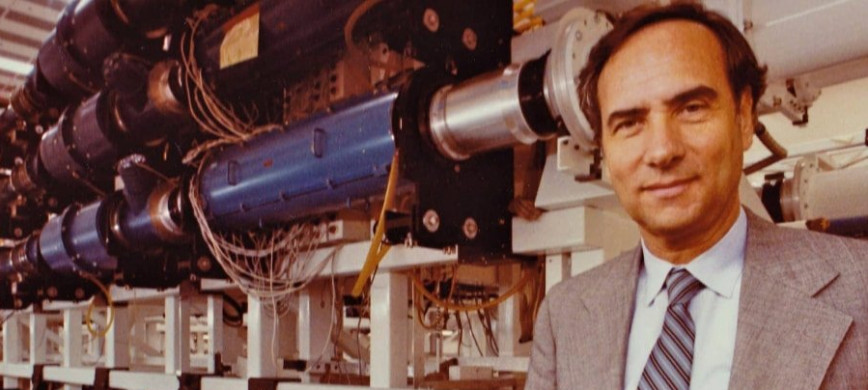

Появление лазерного ПВО, которое дополнит «Железный купол» и приблизит защиту от вражеских ракет и дронов к 100%, стало возможным благодаря Теодору Майману. В 1960 году он изобрел лазер и выиграл тем самым «лазерную гонку», которую вели сразу несколько исследовательских центров. У Маймана был минимальный бюджет, скромная лаборатория и всего один ассистент. Он пошел тупиковым, по мнению научных мэтров, путем. Его статьи воспринимали скептически и отказывались публиковать. И тем не менее именно Майман увел из-под носа у авторитетных лабораторий и институтов открытие, которое помогло совершить прорыв в медицине, промышленности, связи и многих других отраслях.

Любознательность и страсть к научным экспериментам Теодор Майман усвоил от отца. Абрахам Майман, эталонный изобретатель-бессребреник, походил на персонажей Жюля Верна. «Он был ученым-альтруистом и верил, что единственная цель технологии – приносить пользу человечеству и помогать сделать мир лучше», – писал об отце Теодор. Сам он начал ставить первые опыты, едва научился ходить. В 1930-м, когда ему было всего три года, он усомнился, что свет в холодильнике гаснет, когда дверца закрывается. Мама убеждала его в обратном, но мальчик настоял на эксперименте. Он забрался в холодильник, мама закрыла дверцу – и, к ее огромному удивлению и самодовольной радости сына, свет действительно не погас! Виной всему была случайность: в холодильнике просто-напросто сломался выключатель. Его вскоре починили, но формально Теодор оказался прав.

В четыре с половиной года маленькому Теду захотелось понять, как ездят автомобили. Однажды разносчик из прачечной привез Майманам выстиранное белье и оставил машину заведенной, пока заносил его в дом. Мальчик забрался в кабину, подергал за рычаги и, сам того не ожидая, дал задний ход. Грузовик врезался в бордюр и остановился. К счастью, опасное приключение на этом закончилось, но оно было не последним. Через пару лет Теодор изучал устройство стиральной машины и попробовал засунуть руку между валиками работающего отжимного пресса. Все опять могло плохо кончиться, но пресс застопорился, и обошлось без серьезных травм.

Родители надеялись, что школа направит любознательность сына в нужное русло, но напрасно. Он постоянно получал нагоняи от учителей, прогуливал уроки и вместе с друзьями нашпиговывал рождественской пиротехникой консервные банки и смотрел, как они с шипением взлетают в небо. Позднее Майман признавался, что в школе ему было попросту неинтересно: учеба давалась слишком легко и приносила ему слишком мало новых знаний. Только учительница математики нашла на него управу. Она давала Теду задачи повышенной сложности, и мальчик на время затихал, пока их решал – с большим интересом и удовольствием.

В 1944-м Майман поступил в военно-морской флот, успел около года повоевать на фронтах Второй мировой, а после демобилизации поступил в Колорадский университет, где в свое время учился его отец. Он окончил его в 1949-м, получив степень бакалавра техники и физики, после чего подал документы в магистратуру физического факультета Стэнфордского университета. Но его не приняли. Чтобы не терять время, он поступил в Колумбийский университет, а через год снова попытался пробиться в Стэнфорд – и снова неудачно. Тогда молодой человек сделал хитрый ход: он поступил в желанный Стэнфорд на электротехнический факультет, куда его охотно приняли, а потом перевелся на физику.

В Стэнфорде научным руководителем Маймана стал Уиллис Лэмб, который в 1955-м получит Нобелевскую премию по физике. И тем не менее, защитив докторскую, Майман решил уйти – причем в кругосветное путешествие. Он посвятил ему ровно 80 дней, как герои Жюля Верна – правда, успел осилить за это время только половину маршрута. Ему не терпелось приступить к собственным исследованиям. Он недолго поработал в отделе R&D авиастроительной компании Lockheed, а в 1956 году поступил на работу в исследовательскую лабораторию Говарда Хьюза – легендарного пионера авиации, предпринимателя, инженера и кинематографиста.

В 1959 году Маймана назначили руководителем проекта по созданию лазера. Такая работа велась не только в лаборатории Хьюза: в начале 1950-х вышла серия научных публикаций, которая подогрела интерес к лазерным технологиям и, по сути, запустила «лазерную гонку». «Почему я вообще решил ввязаться в эту гонку? – писал Майман в своей книге “Лазерная одиссея”. – Реальность была такова: жизнеспособной концепции лазера тогда попросту не существовало. Оглядываясь назад, я понимаю, что был очень самонадеянным. Это было что-то вроде технологической Олимпиады – соревнование лучших умов мира. И дух соперничества взял во мне верх. Но имейте в виду: не было никакой гарантии, что создать когерентный свет (то есть мощный узконаправленный луч, способный воздействовать на другие объекты. – Прим. ред.) вообще возможно. Братья Райт хотя бы могли смотреть в небо и видеть, как летают птицы, а здесь прецедентов не было в принципе».

Лаборатория Хьюза выделила ему скромные 50 000 долларов – на зарплату одного ассистента и покупку оборудования. В распоряжении других лабораторий были миллионы долларов и десятки видных ученых. Там для возбуждения атомов строили огромные установки и охлаждали вещества до сверхнизких температур, но Майман пошел другим путем. Во-первых, он хотел, чтобы его лазер работал при температуре выше нуля. Во-вторых, он надеялся создать компактное и практичное устройство, которым легко пользоваться. В апреле 1960-го Теодор Майман создал первую в мире лазерную установку. Ее первое – и сразу же успешное – испытание прошло 16 мая того же года. Установка работала на цилиндрическом стержне из искусственного розового рубина размером с кубик сахара-рафинада, а вся лазерная головка была не больше стакана.

Майман описал эксперимент и с разрешения лаборатории Хьюза отправил этот материал в американский журнал Physical Review Letters, где оперативно публиковались особо важные научные результаты. Но редактор отказался печатать статью, назвав работу неинтересной. Тогда Майман обратился в «материнский» журнал Physical Review – солидное, но неторопливое издание. Но и там статью отвергли, как и упреки в адрес первого рецензента. Майман недоумевал: «Мне удалось опередить ведущие научные команды с солидным финансированием, но я не мог опубликовать результаты своей работы!» Отчаявшись обнародовать материал в США, Майман отправил его в британский журнал Nature. Никакие подковерные интриги больше не повлияли, и статья благополучно вышла 6 августа 1960 года под названием «Вынужденное оптическое излучение в рубине». Но еще до выхода статьи в США состоялась пресс-конференция с участием Маймана. После нее газеты запестрели заголовками, что изобретен «источник света ярче, чем Солнце» и «луч смерти».

Изобретение Маймана все же оценили, пусть и не сразу, когда поняли, какие возможности оно открывает для медицины. В недоступные для скальпеля места теперь мог проникнуть лазер. Сегодня с помощью лазера восстанавливают зрение, уничтожают раковые клетки, разрушают камни в почках, очищают артерии от холестериновых бляшек, удаляют нежелательные образования на коже, лечат зубы, и этот перечень можно продолжать еще долго. А ведь медициной применение лазера не ограничивается – чтобы далеко не ходить за примерами, достаточно вспомнить тот же «Железный луч». На смену скептицизму пришло признание: и от национальных академий наук, и от других научных сообществ разных стран – только Нобелевская премия, как ни удивительно, обошла ученого стороной. Однако Майман получил за свою разработку десятки других наград. Помимо них, в США его включили в Национальный зал славы изобретателей, а журнал Time внес лазер Маймана в число двадцати самых важных технологических разработок XX века.